「野兎病」(やとびょう)の発見

葵会仙台病院顧問・大原義朗氏提供)

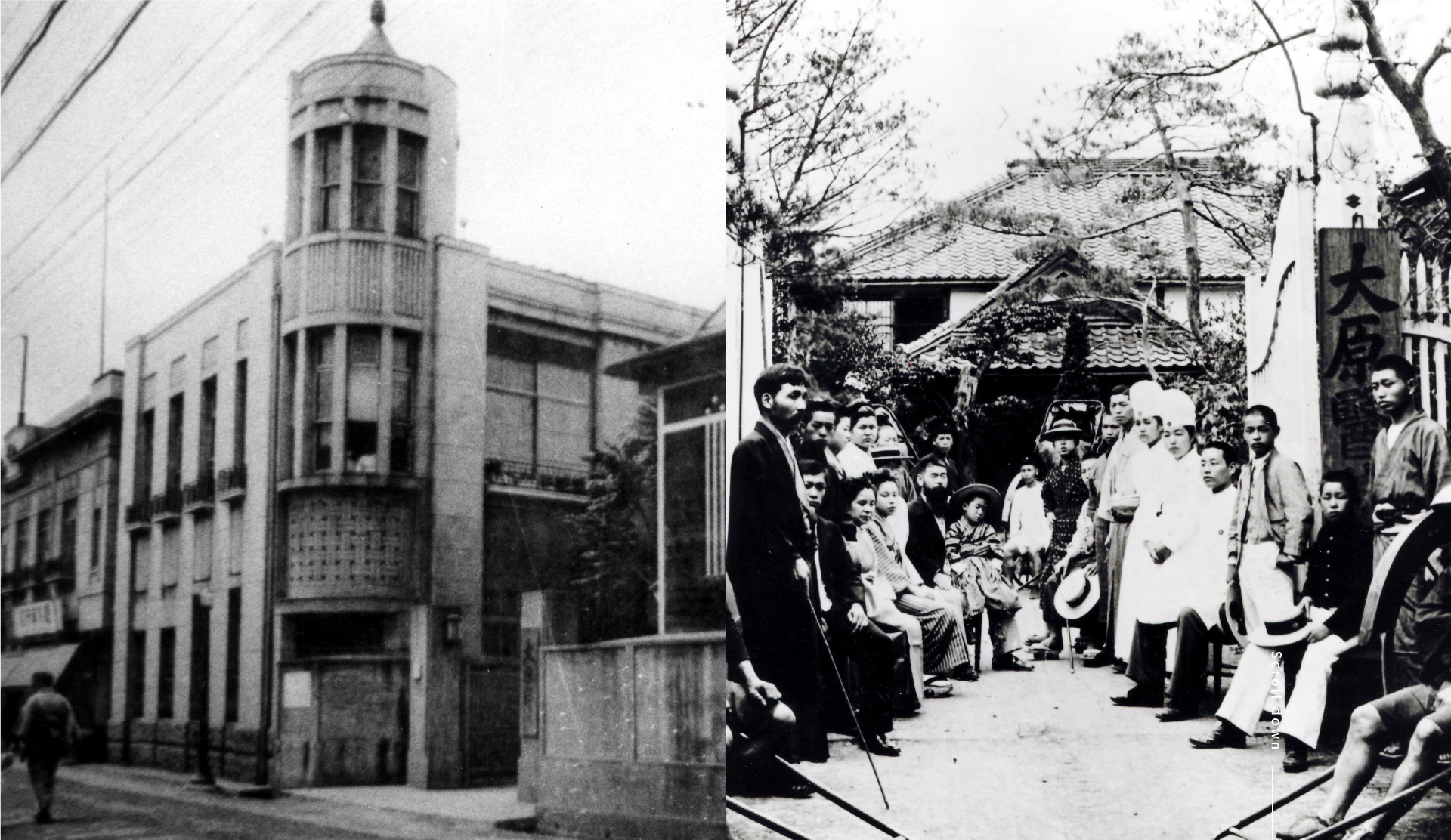

大原綜合病院は明治25年(1892年)に大原 一が福島町通十一丁目に開業した医院が発展し現在に至る病院である。

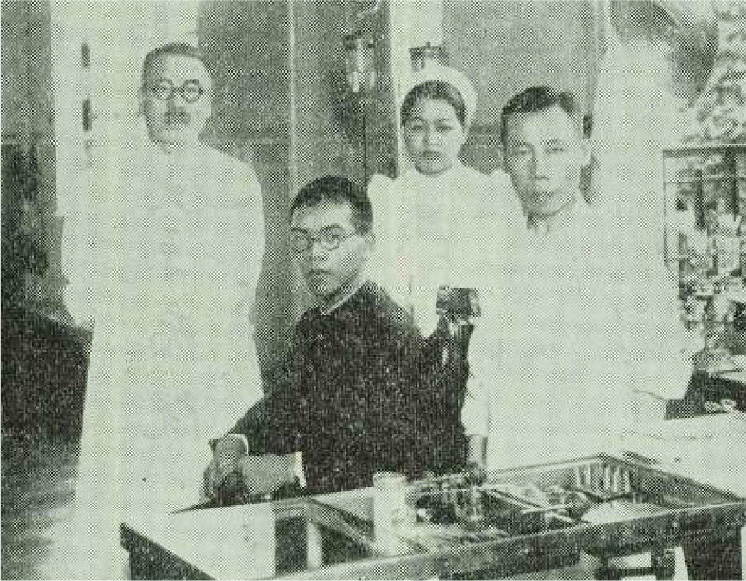

第2代院長となったのは「野兎病」(やとびょう)を発見した大原八郎である。八郎は明治15年(1882年)に阿部平次郎の四男として福島県伊達郡長岡村(現 福島県伊達市)に生まれ、明治37年(1904年)に大原一の養嗣子となった。その後、京都帝国大学医学部に進み、明治43年(1910年)に卒業、明治44年(1911年)には大原一の一人娘“りき”と結婚した。大正11年(1922年)11月には大原綜合病院の副院長となり外科と耳鼻科の診療にあたった。

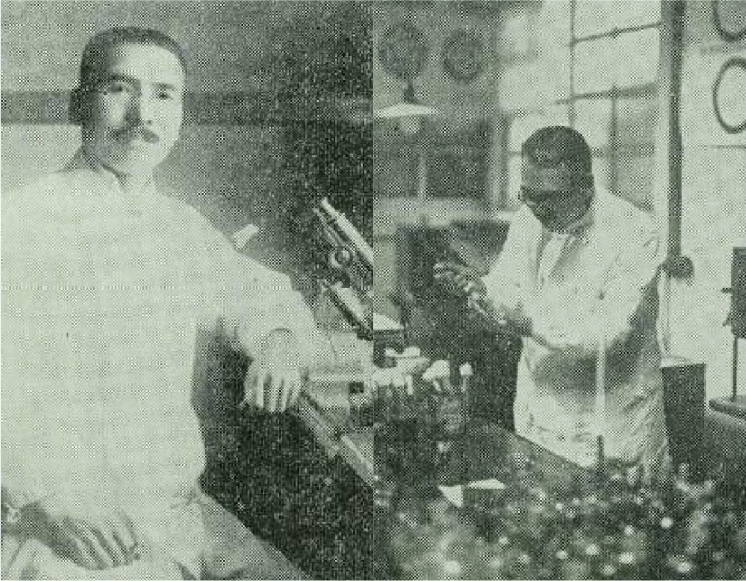

八郎が初めて野兎病の症状を観察したのは大正13年(1924年)1月であった。母子3人の患者が病院を訪れ、生きたノウサギを捉え調理したところ、激しい頭痛、悪寒とともに高熱にうなされ、脇の下にしこりができたという。八郎は新種の病気かもしれぬという思いで研究を重ね、同月には妻“りき”の同意のもと、妻の腕に分離した菌を塗抹して感染させるという人体感染実験を行って、日本初となる感染症「野兎病」の発見に至った。

その後、細菌学の知識に秀でていた医師 芳賀竹四郎(海軍軍医大佐・戦艦「陸奥」軍医長 : 南会津郡下郷町出身)らとともに研究を重ね、昭和14年(1939年)9月にはニューヨークで開かれた第3回国際微生物学会で発表を行い、大原八郎の研究が世界的に認められた。

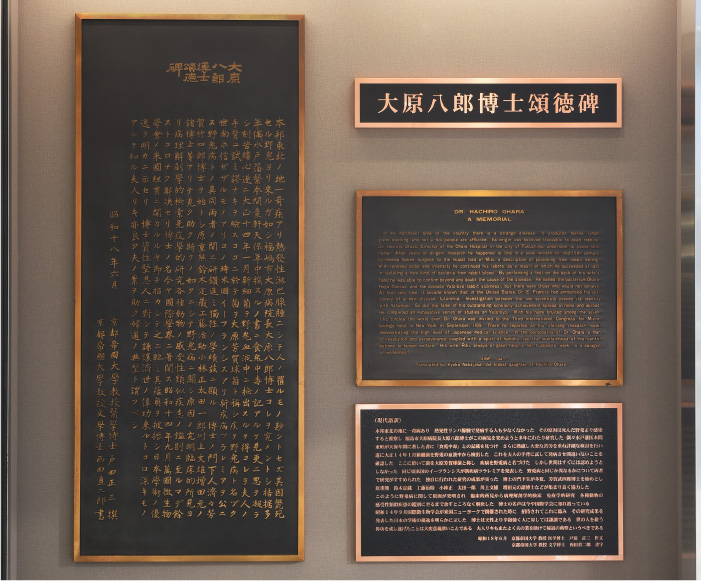

八郎が著した論文は43編、八郎の指導によるもの82編、さらに英文は19編、計144編にのぼっている。これら一連の研究に対し昭和2年(1927年)と昭和4年(1929年)には桂田賞と浅川賞が贈られている。また、昭和18年(1943年)には京都帝国大学より頌徳(しょうとく)の書が贈られ、昭和34年(1959年)10月28日にはブロンズの頌徳碑として当時の大町本院の外来待合に飾られた。大原八郎2代目院長の功績をたたえたこの頌徳碑は、大原綜合病院の上町移転時に新病院棟正面玄関に移設され、現在も来院者を迎えている。

大原記念財団の125年を越える医療の歴史は、このような先代の医療への探究心とともに刻まれ歩んできた。我々の理念「人を愛し、病を究める」にも、患者を中心とした最良の医療を積極的に探究していくという決意が込められている。今後も福島の明るい未来に向けて、先代の思いとともに医療を探究していきたい。

野兎病とは

野兎病(tularemia)は野兎病菌(Francisellatularensis)による急性熱性疾患で、代表的な動物由来感染症の一つである。自然界において本菌はマダニ類などの吸血性節足動物を介して、主にノウサギや齧歯類などの野生動物の間で維持されており、これらの感染動物から直接あるいは間接的にヒトが感染する。近年、わが国において野兎病は非常に稀な感染症であるが、本菌は今日でも国内の野生動物間で維持されていると考えられること、また、ヒトが海外の発生地で感染したり、本菌が生物テロに使用される可能性のある病原体としてリストアップされるなど、留意すべき感染症の一つとなっている。

(NIID国立感染症研究所より)